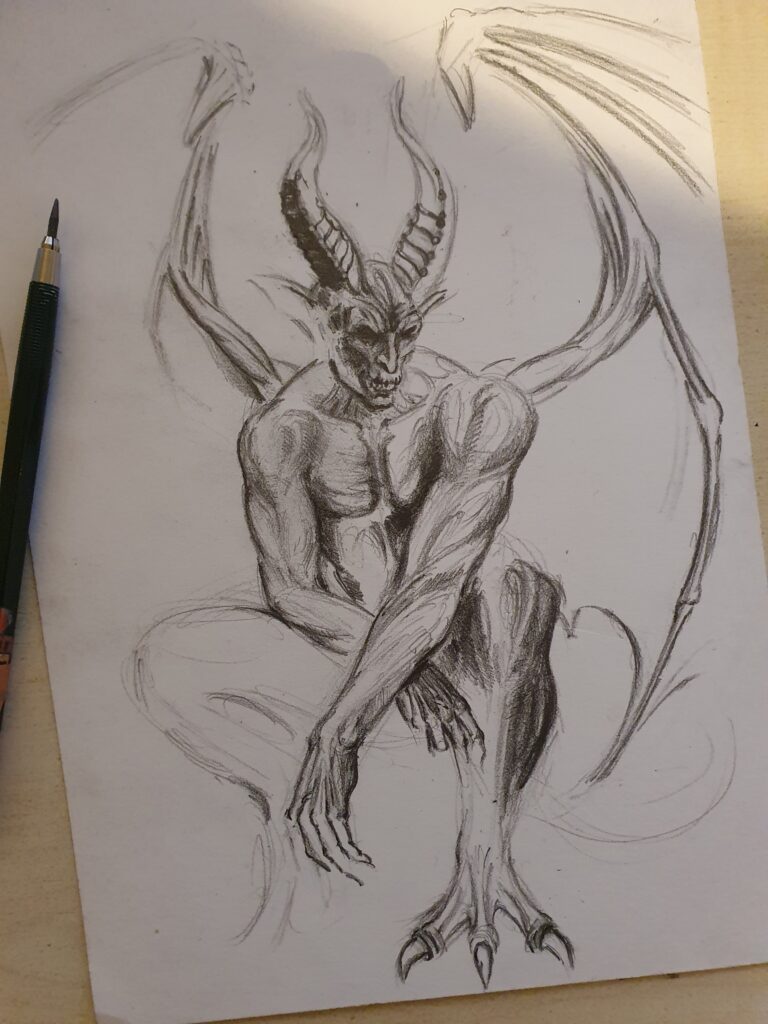

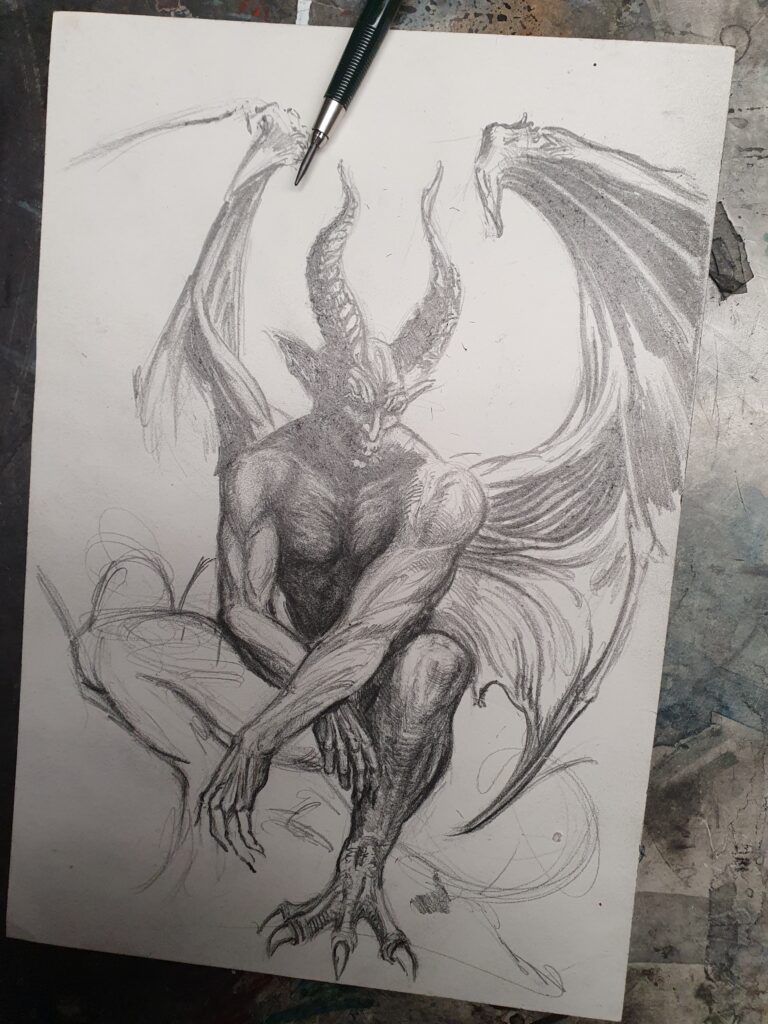

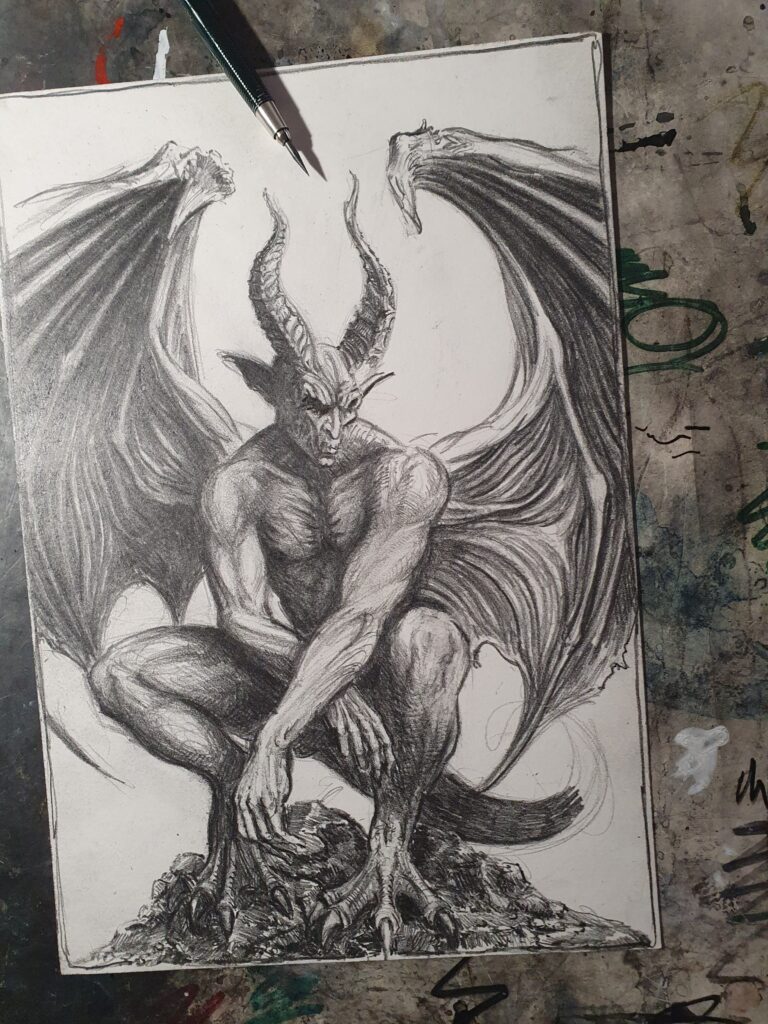

Baal ist eine faszinierende Figur, die in verschiedenen kulturellen und religiösen Kontexten auftaucht. Sein Name stammt ursprünglich aus dem semitischen Sprachraum und bedeutet „Herr“ oder „Meister“. Im alten Nahen Osten war Baal eine wichtige Gottheit, besonders in den kanaanitischen und phönizischen Kulturen. Er wurde als Fruchtbarkeits- und Wettergott verehrt, oft mit Aspekten wie Regen, Donner und Ernte verbunden. Diese positive Konnotation wandelte sich jedoch mit der späteren jüdischen und christlichen Rezeption, in der Baal zunehmend als dämonische Figur betrachtet wurde. In der christlichen Dämonologie wird Baal oft als einer der Höllenfürsten dargestellt. Der mittelalterliche Grimoireschreiber Johann Weyer beschreibt ihn in seinem Buch De Praestigiis Daemonum (1563) als einen mächtigen Dämon, der 66 Legionen von Dämonen anführt. Baal wird hier mit drei Köpfen dargestellt: einem menschlichen, einem froschähnlichen und einem katzenähnlichen, was seine Vielgestaltigkeit und dämonische Natur symbolisieren soll.

In Paradise Lost (1667) von John Milton erscheint Baal in einer neuen literarischen und theologischen Perspektive. Milton erwähnt ihn indirekt als eine der gefallenen Engelsgestalten, die Satan im Kampf gegen Gott folgen. Diese Figuren symbolisieren die verschiedenen heidnischen Götter, die von den Israeliten und späteren Kulturen verehrt wurden. Baal wird zusammen mit anderen Dämonen, wie Moloch und Astoreth, in Buch 1 eingeführt, wo die gefallenen Engel sich in Pandämonium, dem Palast der Hölle, versammeln, um ihren Widerstand gegen Gott zu planen. Milton beschreibt Baal und andere heidnische Götter dabei als hinterlistige Verführer der Menschheit, die falschen Religionen und Götzendienst inspirierten. Milton verbindet Baal und andere Dämonen mit moralischen und spirituellen Konzepten: Sie stehen für Hochmut, Täuschung und die Abwendung von der Wahrheit. Baals Erwähnung dient dazu, die Ambivalenz heidnischer Religionen aus der Sicht des christlichen Monotheismus darzustellen. In Miltons Darstellung wird Baal nicht explizit als zentrale Figur ausgebaut, aber er ist ein Symbol für den kulturellen und spirituellen Konflikt zwischen altem Polytheismus und dem aufkommenden Christentum.

Baal ist ein Beispiel dafür, wie Mythen und Figuren über Jahrhunderte transformiert wurden. Von einem angesehenen Fruchtbarkeitsgott wandelte sich Baal zu einer dämonischen Figur und schließlich zu einem Symbol für spirituelle Korruption und Verführung. Miltons Paradise Lost ist ein gutes Beispiel dafür, wie solche Figuren literarisch und theologisch integriert werden, um größere narrative und moralische Themen zu illustrieren.

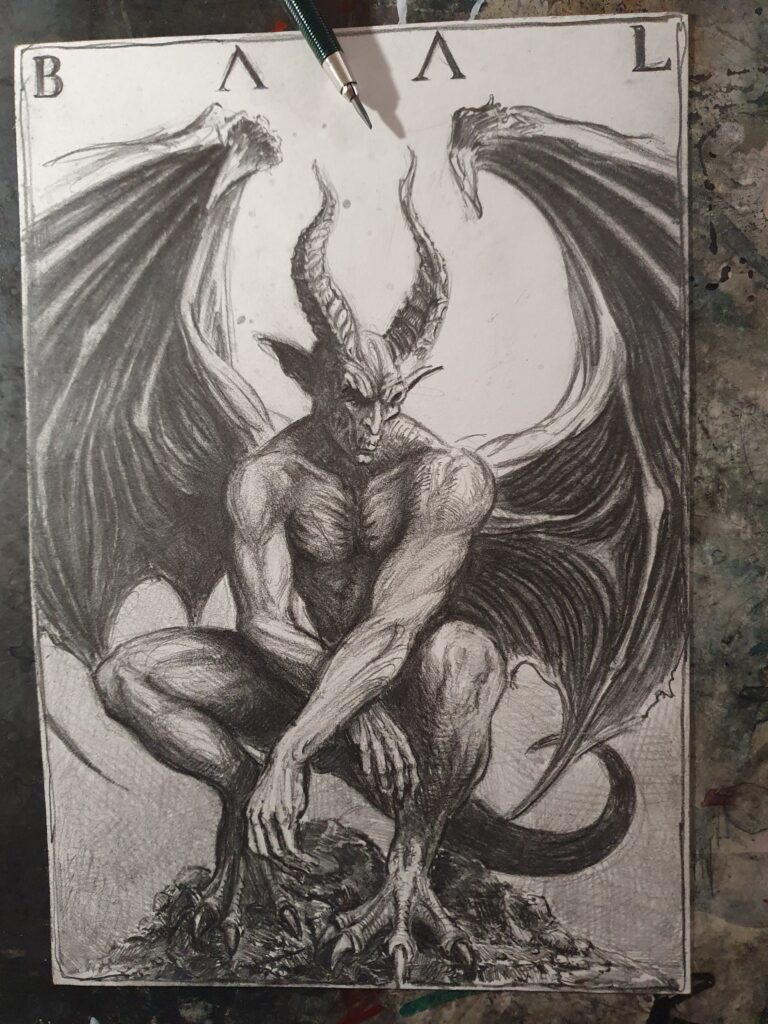

Bleistift, Farbstift, Aquarell

Dvz. 1780

Format: 250 x 175 mm

30.12.2024