Klaus Manns Roman, Mephisto – Roman einer Karriere von 1936 ist ein typischer Schlüsselroman, eine doppeldeutige Literaturform, die gerade deshalb bei Kritikern nicht gut gelitten ist, da sie im Grunde nur oberflächlich die Anforderungen an einen Roman, den Charme einer erfundenen und den Gesetzen der Romankunst folgenden Geschichte erfüllt, also im Grunde „nur“ Aussagen zu realen Personen und Tatbeständen macht, ohne wirklich klar legen zu wollen, wo die Grenzen zwischen Erfindung und Wahrheit eigentlich liegen. Klaus Mann selber hat den Vorwurf des Schlüsselromans zwar immer selber bestritten, aber es ist mehr als eindeutig wer seine zentrale Romanfigur, die des Schauspielers Hendrik Höfgen, in Wirklichkeit ist: Gustaf Gründgens, sein ehemaliger Freund und Schwager. Auch die Handlung im Roman entspricht ziemlich genau jenen Umständen, unter denen Gründgens im dritten Reich bis zum Generalintendant des Preußischen Staatstheaters aufstieg. Auch Klaus Mann selber, seine Schwester Erika, mit der Gründgens eine kurze Scheinehe einging um die Gerüchte hinsichtlich seiner Homosexualität zu zerstreuen, Marlene Dietrich, Leni Riefenstahl, Gottfried Benn, Max Reinhardt und natürlich auch der Dicke – Hermann Göring, spielen, wenn auch unter anderem Namen, in seinem Roman Mephisto somit natürlich auch allesamt ihre wirklichen Rollen.

Klaus Mann selber hat den Vorwurf des Schlüsselromans zwar immer selber bestritten, aber es ist mehr als eindeutig wer seine zentrale Romanfigur, die des Schauspielers Hendrik Höfgen, in Wirklichkeit ist: Gustaf Gründgens, sein ehemaliger Freund und Schwager. Auch die Handlung im Roman entspricht ziemlich genau jenen Umständen, unter denen Gründgens im dritten Reich bis zum Generalintendant des Preußischen Staatstheaters aufstieg. Auch Klaus Mann selber, seine Schwester Erika, mit der Gründgens eine kurze Scheinehe einging um die Gerüchte hinsichtlich seiner Homosexualität zu zerstreuen, Marlene Dietrich, Leni Riefenstahl, Gottfried Benn, Max Reinhardt und natürlich auch der Dicke – Hermann Göring, spielen, wenn auch unter anderem Namen, in seinem Roman Mephisto somit natürlich auch allesamt ihre wirklichen Rollen.

Klaus Mann beschreibt Gustav Gründgens in seinem Roman als einen politisch völlig Desinteressierten, aber eben auch als einen hemmungslosen und gewissenlosen Opportunisten, der seine Schauspielkunst, das Theater an sich somit über jede moralischen Bedenken erhebt. Dabei war Gründgens späterer Werdegang und Aufstieg im Nazi-Deutschland keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Denn Reichspropagandaminister Josef Goebbels hätte den schwulen Schauspieler, der sich zuvor eigentlich immer eher arrogant, ablehnend gegenüber den Nationalsozialisten geäußert hatte, liebend gerne für immer verschwinden lassen. Aber Dank des guten Kontaktes zu der Schauspielerin Emma Sonnemann, der späteren Frau Göring und dessen Fürsprache, konnte sich Gründgens den Schutz des zweitwichtigsten Mannes im Reiche sichern. Da Hermann Göring, bei allen Titeln die er während der NS-Zeit so ansammelte, u.a. auch jenen des Ministerpräsident von Preußen inne hatte, war das Berliner Staatstheater das Einzige in ganz Deutschland, auf das Goebbels selber keinen direkten Zugriff hatte.

Nachwirkungen

Es gilt als sicher das Gustaf Gründgens den Roman seines ehemaligen Freundes als einer der ersten erhielt und natürlich auch gelesen hat. Vermutlich war er nur wenig begeistert. Der Film Friedemann Bach von 1941, in dem Gründgens den verkannten Sohn des Johann Sebastian Bach spielt, wird gerne als seine Antwort an Klaus Manns Roman Mephisto verstanden: Der ach so talentierte Sohn eines Übervaters, zerbricht an dessen Genie. So sah vermutlich Gründgens auch die Lebensrolle von Klaus Mann – geäußert hat er sich zu diesem Thema zu Lebzeiten allerdings nie.

Es gilt als sicher das Gustaf Gründgens den Roman seines ehemaligen Freundes als einer der ersten erhielt und natürlich auch gelesen hat. Vermutlich war er nur wenig begeistert. Der Film Friedemann Bach von 1941, in dem Gründgens den verkannten Sohn des Johann Sebastian Bach spielt, wird gerne als seine Antwort an Klaus Manns Roman Mephisto verstanden: Der ach so talentierte Sohn eines Übervaters, zerbricht an dessen Genie. So sah vermutlich Gründgens auch die Lebensrolle von Klaus Mann – geäußert hat er sich zu diesem Thema zu Lebzeiten allerdings nie.

Das sich Klaus Mann im Nachkriegsdeutschland nie wirklich mehr wohl, sich allseits unverstanden fühlte und sich sogar als Nestbeschmutzer verunglimpfen lassen musste und dem Leben längst überdrüssig 1949 Selbstmord beging, während Gründgens sich erneut aufmachte abermals die Theaterwelt, nun im Nachkriegsdeutschland, zu erobern, ist bittere Ironie – ja schon fast Tragödie. Und das Klaus Mann für seinen Roman den Titel Mephisto wählte entbehrt natürlich auch nicht einer solchen. Denn die Figur des Mephistopheles, aus Goethes Faust, jener teuflischen Figur also, die einem Lebenden für Glanz und Gloria im Diesseits seine Seele abringt, war Zeit seines Lebens Gründgens Paraderolle. Wie passend also!

Die Mephisto-Entscheidung

Nach dem Tode Gründgens klagte sein Adoptivsohn und Alleinerbe 1966 erfolgreich gegen die von Erika Mann angeregte Neuveröffentlichung des Romans in der Bundesrepublik. Aufgrund einer Verfassungsbeschwerde der Nymphenburger Verlagshandlung konnte das Bundesverfassungsgericht sich in seiner Mephisto-Entscheidung 1971 erstmals mit dem Verhältnis zwischen Kunstfreiheit und den Grundrechten Dritter befassen. Im konkreten Fall gewichtete das Gericht den postmortalen Persönlichkeitsschutz höher als die Kunstfreiheit. Trotz bestehendem Urteil wurde das Buch Mephisto – Roman einer Karriere im Rowohlt Verlag 1981 veröffentlicht. Am Ende war das gerichtliche Tauziehen um diesen Roman im Grunde nur eine juristische Posse. Denn ein staatliches Verbot gibt es aus Verfassungsgründen in Deutschland nicht. Dieses Verbotsurteil galt also nur zwischen den beiden Parteien – dem Kläger und Verlag. Jeder andere Verlag hätte Klaus Manns Roman also jederzeit veröffentlichen können. Allerdings macht ein verfassungsrechtlich bestätigtes Verbot eines Buchs und eine somit drohende Klage es unwahrscheinlich, dass ein anderer Verlag es publiziert. Somit dauerte es nochmal 10 Jahre, bis Mephisto erneut in westdeutschen Regalen stand.

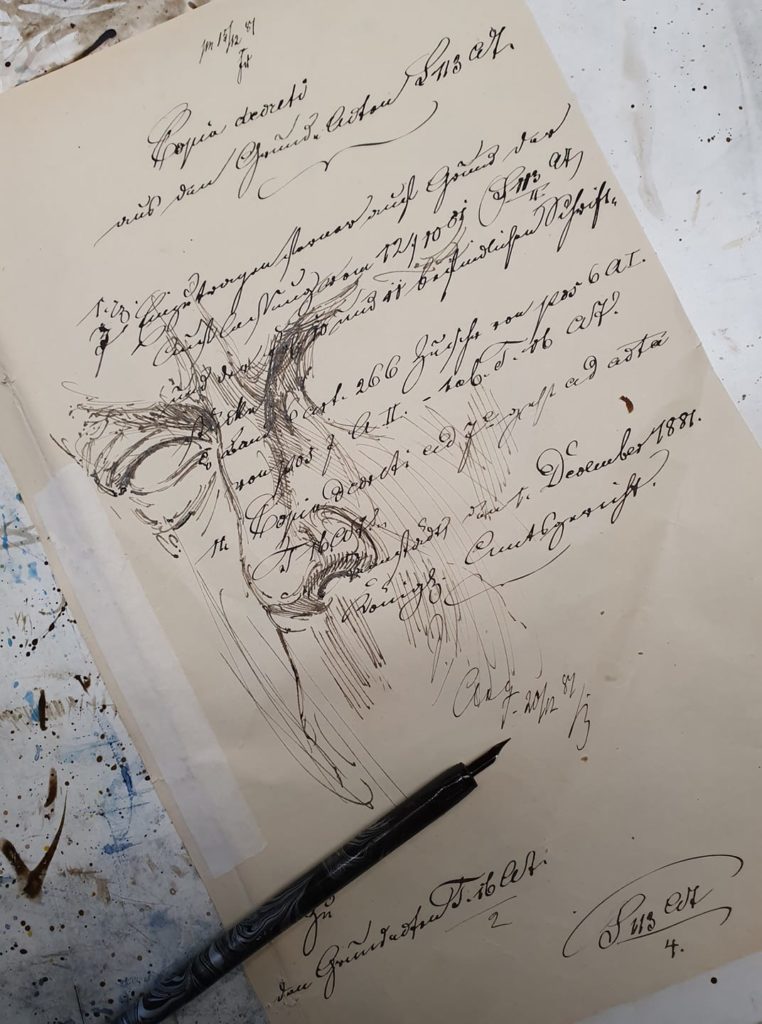

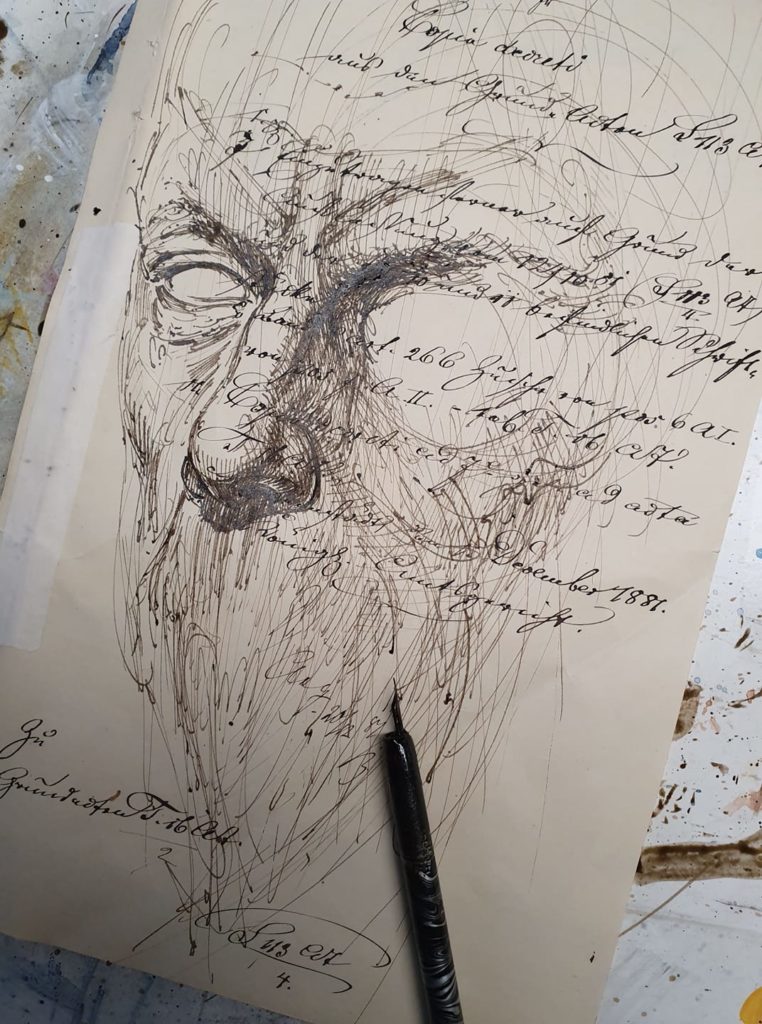

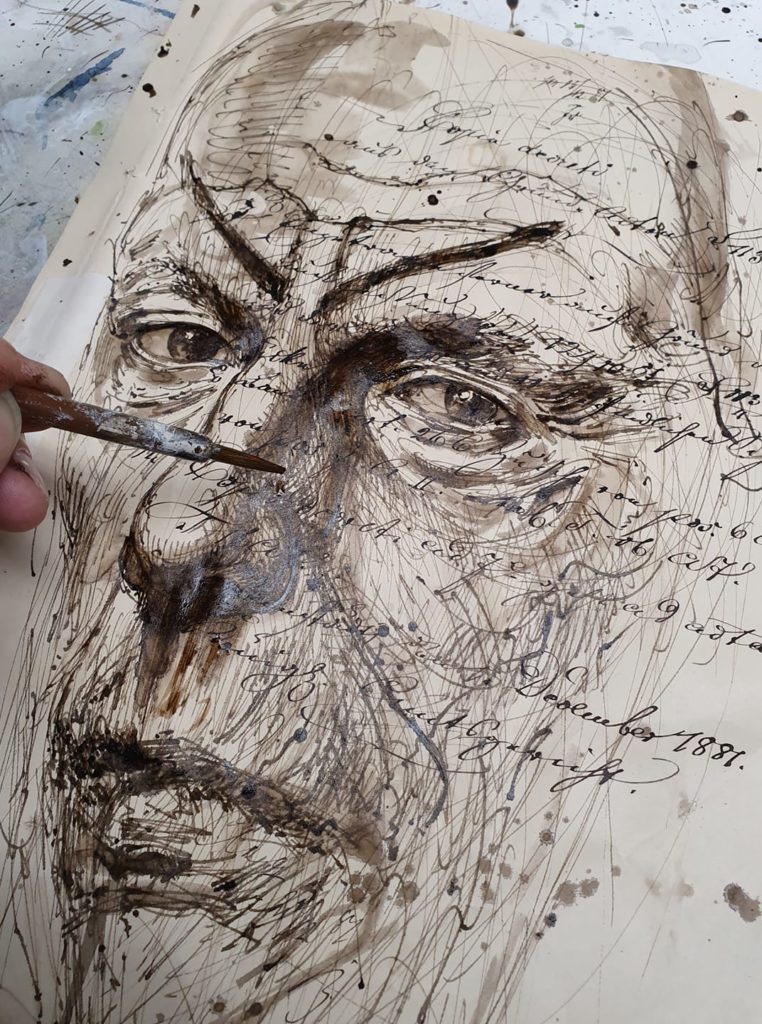

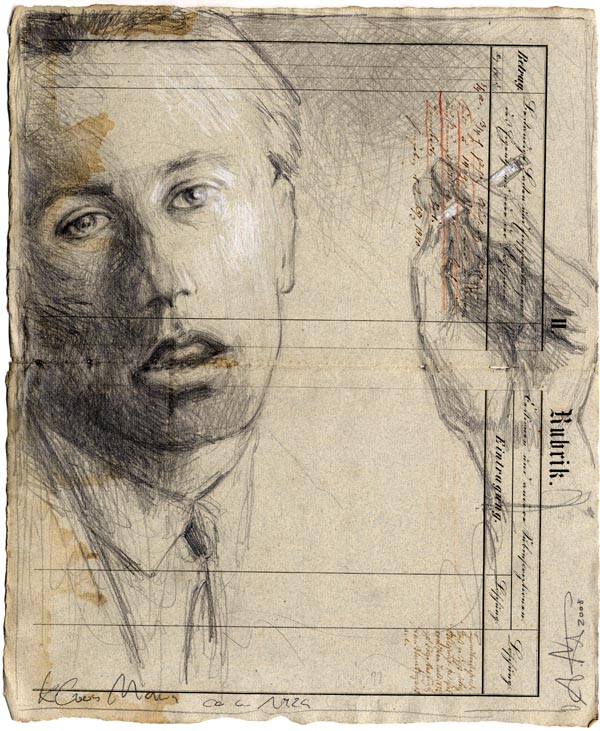

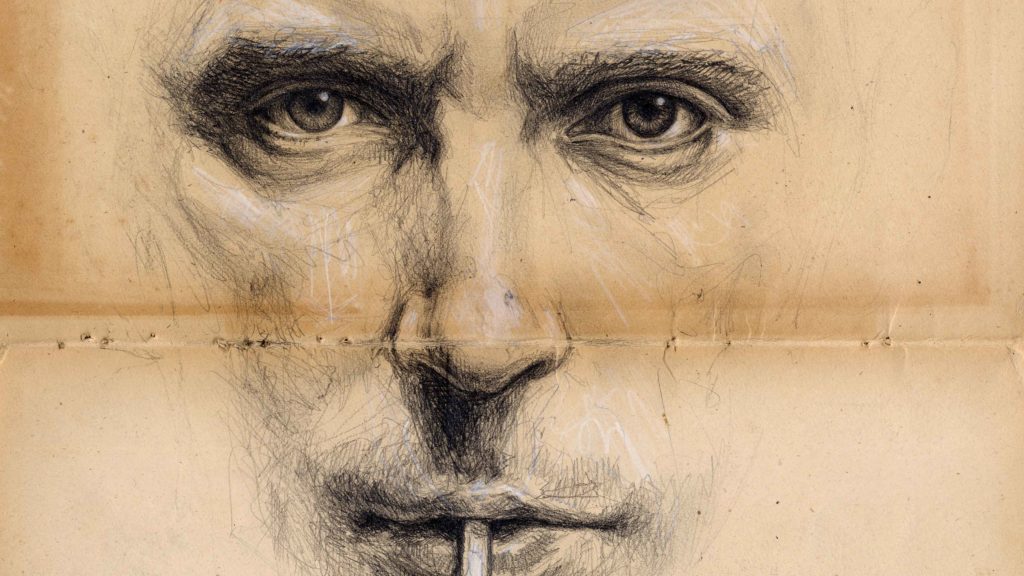

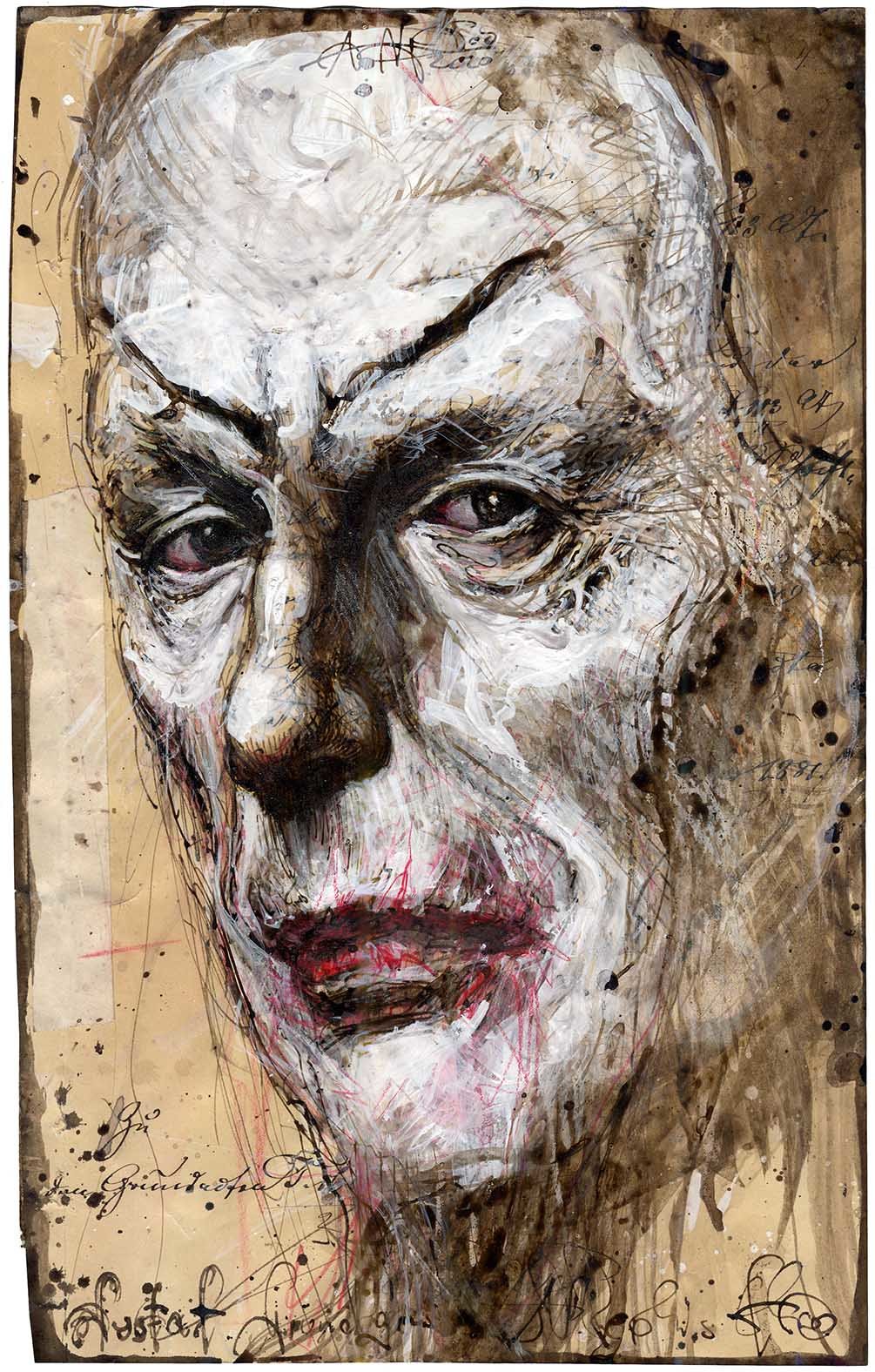

Federzeichnung, Farbstift, Aquarell

Wvz. 5205

Format: 330 x 210 mm

Februar 2020

Views: 14